展現學術交流亮點,5月3日,台北慈濟醫院舉辦「20周年院慶學術成果發表會」,由本院與中央大學進行策略聯盟合作計畫之醫療人員展開發表,同時邀請中央研究院創服育成專題中心執行長楊瑞彬教授、中央大學阮啓弘副校長及生醫理工學院王健家院長蒞臨指導,分享研究成果,彼此交流跨域創新思維與實務經驗。

圖說:5月3日,台北慈濟醫院舉辦「20周年院慶學術成果發表會」,由本院與中央大學進行策略聯盟合作計畫之醫療人員展開發表。(圖/盧義泓)

台北慈濟醫院與中央大學長期合作,於2020年7月1日簽署「學術合作協議書」,並在2022年7月19日共同簽立「策略聯盟合作計畫」,雙方在原有合作基礎上,強化人才培育與前瞻性研究,計畫至今邁入第三期。此次成果發表會內容多元,聚焦於癌症、中草藥應用、行為認知科學與智慧醫療在頭頸癌患者轉移評估與中醫古籍查找歸納訓用等多項臨床與基礎研究,展現策略聯盟的實質成果。

鄭敬楓副院長致詞表示:「台北慈濟醫院即將邁入20周年,從起初在醫療領域的持續精進,到醫學研究的戮力推展,讓醫院於去年升格為醫學中心。很感恩能夠與中央大學達成長期合作,並在各位老師的指導下有第三階段的成果發表,期待今日彼此有更多的交流。」

阮啓弘副校長提到,今日共有八個計畫發表,亦展現許多嶄新的研究成果,非常感謝能和台北慈濟醫院如此堅實的臨床團隊互通有無、相互整合,增長基礎研究的知識,也對臨床研究提供助益。而雙方共同的目標,就是以臨床科學的知識幫助需要的病人,因此將持續推進落地實行,期待能有更多的火花。

|

|

圖說:鄭敬楓副院長感恩能夠與中央大學達成長期合作(左);阮啓弘副校長提到雙方共同的目標,就是以臨床科學的知識幫助需要的病人(右)。(圖/盧義泓)

隨後,成果發表會正式展開,八組團隊分作上、下半場,依序分享研究成果,現場與會者亦給予基礎及臨床研究經驗回饋,展現跨域協作的可貴性。

楊瑞彬教授首先分享團隊對SCUBE蛋白家族的研究成果。這類蛋白原本發現於內皮細胞,在人體與多種動物中皆有存在,主要包括SCUBE1、SCUBE2與SCUBE3。他指出,SCUBE2在缺氧環境下表現上升,能促進血管新生,以其為標靶或許有機會成為治療增生性血管病變之嶄新策略。此外,他也分享SCUBE1在白血病研究中的新進展,目前已申請相關治療抗體的專利,可望發展為具臨床應用潛力的新療法。

圖說:楊瑞彬教授首先分享團隊對SCUBE蛋白家族的研究成果。(圖/盧義泓)

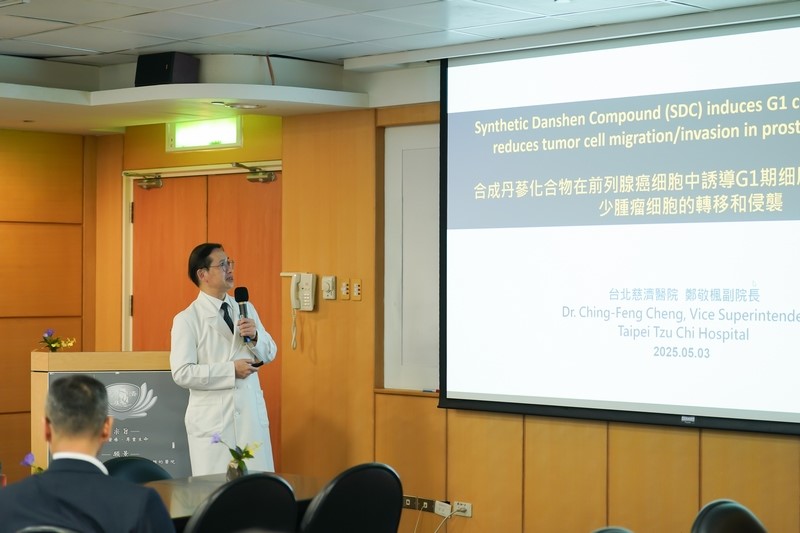

緊接著,鄭敬楓副院長以「合成丹蔘化合物在前列腺癌細胞中誘導G1期細胞週期停滯,並減少腫瘤細胞轉移和侵襲」為題,探討天然及合成的丹參化合物(Synthetic Danshen Compound, SDC)對三種不同前列腺癌細胞的影響。結果發現SDC能有效抑制前列腺癌細胞,同時藉由褐化作用,改變周圍脂肪組織的能量代謝模式,有助於改善腫瘤微環境,進一步抑制癌細胞的生長與擴散。

圖說:鄭敬楓副院長探討天然及合成的丹參化合物對前列腺癌細胞的影響。(圖/盧義泓)

而牙科部許博智主任與生醫科學與工程學系許藝瓊副教授展開「AI整合斷層掃描影像、臨床資料與血液循環腫瘤細胞於頭頸癌個體化診斷和治療優化」研究。其指出,頭頸部鱗狀細胞癌(HNSCC)是一種侵襲性極高的惡性腫瘤,容易復發或轉移,整體存活率的改善有限,亟需透過血液、腫瘤組織、尿液等預後生物標誌物追蹤。因此團隊將EpAb3-5專一性抗體應用於循環腫瘤細胞(circulating tumor cells, CTCs)檢測,更及時標記血液中循環的癌細胞,並建立AI整合資料庫,幫助醫療團隊進行個別化治療評估與追蹤,為HNSCC患者提供更具前瞻性的治療藍圖。

圖說:牙科部許博智主任運用AI整合資料庫,追蹤EpAb3-5專一性抗體於頭頸癌的應用。(圖/盧義泓)

除上述發表外,尚有兒童復健中心、身心醫學科、臨床病理科、神經科及腎臟內科醫師進行成果說明。

半日的活動圓滿落幕,經由此次發表會,眾人檢視階段性研究成果,未來,台北慈濟醫院也將持續促進與中央大學的院校合作,推進八項計畫的落地實行,以造福更多有需要的患者。

|

|

|

|

圖說:發表會內容多元,聚焦於癌症、中草藥應用、神經學變化與智慧醫療等多項臨床與基礎研究。本院主講者有兒童復健中心吳欣治主任(上)、身心醫學科陳益乾主任(左上)、臨床病理科胡萬炯醫師(右上)、神經科黃尚本醫師(左下)及腎臟內科林定筠醫師(右下)。(圖/盧義泓)

(文/鄭冉曦)