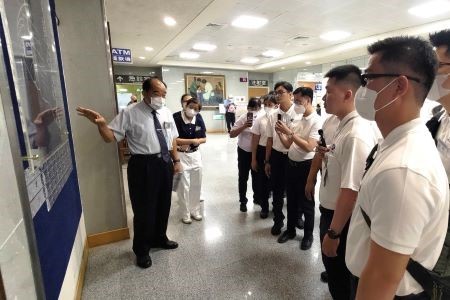

為了深入了解台北慈濟醫院在醫療專業、慈濟人文的耕耘,印尼慈濟醫院醫護團隊於9月29日至10月2日到訪台北慈院,進行為期四天的見習。此次共有21位學員參與,包含5位醫師、8位護理師、5位醫技人員及3位行政同仁,除了聆聽分享,也走訪臨床單位認識實務面作為,讓此次的台灣行滿載而歸。

圖說:印尼慈濟醫院醫護團隊於9月29日至10月2日到訪台北慈院,進行為期四天的見習。(圖/林慧萍)

◎跨海交流 認識北慈

「真正高興地見到你,滿心歡喜地歡迎你。」29日一早,院部、護理、行政主管在靜思館列隊歡迎遠道而來的印尼慈濟家人,台北慈濟醫院趙有誠院長代表致歡迎詞,指出:「在慈濟,雖然不同國家、不同語言、膚色、宗教,但 上人說大家都是一家人,記得印尼慈院落成啟業那天,你們最敬愛的總統期勉慈院是印尼最好的醫院,未來人民有病痛不用再去海外,我親自前往參觀過,那裡的人員跟設備都是最好的,相信總統給大家的祝福一定會實現。」趙院長歡迎大家前來,期待這個營隊不會因為語言隔閡影響交流,不僅能學習專業,也能交流人文,未來大家能從專業出發,把愛帶給病人。負責帶隊的徐崇仁醫師也代表印尼慈濟醫院感恩院長及團隊的安排、接待,表示此次課程安排跟往年不同,在各部門見習的時間拉久,讓學習更精細。

圖說:趙院長歡迎大家前來,期待能學習專業,也能交流人文(左);徐崇仁醫師代表印尼慈濟醫院感恩院長及團隊的安排、接待(右)。(圖/范宇宏)

而後,社會服務室吳芳茜主任介紹了台北慈濟醫院醫療志工在疫情前後的工作,以及如何引導志工將關愛帶給所有來院的大德。她強調教育訓練的重要性,提及:「人在醫院,就把醫院當作自己家,把病人當作家人,而不是過客!」社區醫學部王淑桂高專分享了醫護團隊走出醫院、到各地義診,守護社區鄉親的實際作為。

社區暨長照服務部李孟蓉副主任則談到面對高齡化社會,長照機構如何結合政府措施,提供高齡長者完整的長照服務,並做好住院前、中、後的銜接以及居家服務。午後工務室鄭鴻益高專以「綠色醫院」為題,分享醫院的建築特色以及節能減碳的落實經驗。

圖說:社會服務室吳芳茜主任介紹台北慈院的志工訓練(左);社區醫學部王淑桂高專分享醫護團隊走出醫院的義診作為(右)。(圖/范宇宏)

圖說:社區暨長照服務部李孟蓉副主任說明醫院與政府長照政策的結合(左);工務室鄭鴻益高專介紹醫院建築與節能減碳措施(右)。(左圖/范宇宏;右圖/鄭翔文)

在對台北慈濟醫院有了大略認識後,學員們走訪醫院各醫療、人文單位,進行討論及提問。而後兩天,便實際到急診、新生兒加護病房、放射科、藥學部、病房、病歷室等各臨床單位學習。考量這次多數學員以印尼文為主要語言,因此除了英語翻譯志工,課程也安排四位慈濟大學的學生作印尼文翻譯。

圖說:學員們實際走訪醫院各醫療及人文單位,加深對醫院的認識。(圖/林慧萍)

◎圓緣時刻 收穫滿載

籌辦印尼慈院整體課程的護理部廖如文副主任說明,此次印尼慈院團隊的見習,主要聚焦在流程與品質管理。她指出,學員們對於醫院的各項作業流程都十分關注,無論是住院、急診或行政作業,都希望了解背後的制度安排以及品質管理、KPI指標,這次的安排,讓他們在幾天的見習觀摩中,看見台北慈濟醫院如何在改善過程中,做到「以病人為中心」,並將人文關懷融入其中。

圖說:廖如文副主任(左)說明,此次印尼慈院團隊的見習,主要聚焦在流程與品質管理。(圖/范宇宏)

圖說:團隊前往各急診(左上)、NICU(右上)、護理部(下)見習。(圖/傅長新)

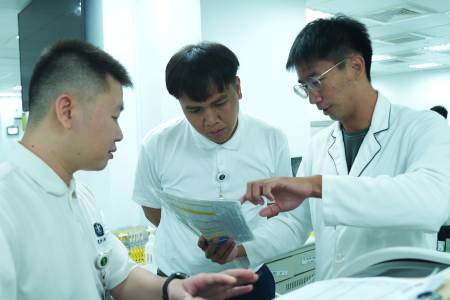

圖說:除了醫護單位,也前往檢驗科(左上)、影像醫學部(右上)、藥學部(社服室)觀摩。(圖/傅長新)

圖說:行政人員則是前往資訊室(左)、醫事室(右)觀摩。(圖/傅長新)

時間一轉眼來到10月2日,上午圓緣時間,學員們逐一分享這些天的收穫與感恩。急診醫學科Budi Soenarto專科醫師分享提到,來到台北慈院就像回到家鄉一樣,完全沒有陌生的感覺。在急診室觀摩時看到醫護人員如何有效率地照顧龐大的病人數量,一一服務,而且原來急診也可以有葉克膜,令他訝異地說:「我們急診目前還無法做到這樣,希望未來在印尼都可以一一改善達到跟台北慈濟醫院一樣的標準。」在新生兒加護病房見習的Aurelianne醫師則是分享「不睡病床的小BABY」,說道:「他們睡在嬰兒車裡,護理師一邊工作一邊搖,非常用心地照顧,後來才知道他們是被安頓在這裡的孩子,護理師的輪流照顧令人非常感動。此外,也恰好有印尼醫院的醫師跟台北視訊諮詢特殊個案,一般醫院都會收費,但台北慈院免費諮詢,非常令人感動。」

圖說:Budi Soenarto專科醫師希望未來也可以做到跟台北慈院一樣的標準(左);Aurelianne醫師對於護理師用心地照護嬰兒非常感動(右)。(圖/范宇宏)

Selen護理師在兒科病房見習時,看到很多非醫療面的用心之處,提及:「用小夾板幫助注射、小故事、圖畫等等,都可以看到護理師對病人的用心,點點滴滴都能安慰到病人。」Fitri Eka Fatmawati護理師對婦產科病房的完整系統印象深刻,因為這些便利的系統,讓病人出院不用久候,相當替病人著想。

圖說:Selen護理師(左)、Fitri Eka Fatmawati護理師(右)看到許多非醫療面的用心之處。(圖/范宇宏)

放射科Fikry Zulfikar組長分享:「我看到高度效率與準確度並行的作業方式。交流中學到許多印尼尚未注意的指標,可提升我們的效率。特別是放射醫師能在短時間完成影像判讀並即時上傳,讓病人不用久等,這是值得學習的地方。我也收穫到人力安排與有效排班的經驗,回去後會加以改善。雖然只準備了兩天,但仍覺得有許多值得學習之處,期待未來能再來觀摩。」到檢驗科學習的I Komang Surya Teja 檢驗師認為,台北慈濟醫院許多儀器都已經自動化,要帶回去是不可能的,可是在這裡學習到大家的工作態度,以及如何有效率地改善流程、縮短作業時間,非常有幫助。

圖說:放射科Fikry Zulfikar組長(左)和I Komang Surya Teja 檢驗師(右)學習到如何有效率的運用人力改善流程。(圖/范宇宏)

藥劑科住院部Yohana Intan Palupi小組長很感恩藥學部主管耐心地解說與問題回應,他對於台灣能運用自動化的設備讓多數病人在短時間內拿到藥品,非常訝異,這不只能單靠儀器,也需要專業人力操作。他也提及這幾天臨時安排的日照中心參訪,完善的設備與服務在在令她感動。病歷室Sarkosih組長在這兩日分別到資訊室、病歷室見習,感受到台灣電子病歷制度的完整、法規的嚴謹,他回饋:「資訊與病歷部像雙胞胎般緊密合作,將臨床需求轉化成系統功能,非常值得學習。也看到醫院已開始運用智慧系統與新功能,帶來很大幫助。同時也提醒我們,印尼雖尚未將AI導入醫療,但未來應結合科技與醫護人員的關懷,才能真正發揮效益。」

圖說:Yohana Intan Palupi小組長感恩藥學部主管的指導(左);Sarkosih組長感受到台灣電子病歷制度的完整、法規的嚴謹(右)。(圖/范宇宏)

感恩的心得說也說不盡,護理部吳秋鳳主任感恩學員們分享,回應指出:「希望大家能將所學帶回印尼,很多人提到印尼沒有台北的設備,但我們已經二十年了,我相信以你們的努力,未來一定做得到。」徐榮源副院長感恩台北慈院團隊用真誠的心來接待印尼家人,表示:「印尼慈濟醫院很大,但更重要的是軟體,期待能將互動學習的東西帶回去,讓彼此成長得更好。」並將感恩、尊重、愛五個字跟印尼家人們分享,給予祝福。

圖說:護理部吳秋鳳主任相信印尼團隊繼續努力,未來能跟台北慈院一樣好(左);徐榮源副院長以感恩、尊重、愛五個字給予祝福(右)。(圖/范宇宏)

見習尾聲,幾日來的感動化作歌聲,台北慈濟醫院醫護、醫技、行政主管和印尼學員們圍成一個大圓圈,在〈一家人〉的手語歌聲中,活動劃下句點。期待未來,印尼醫護團隊也能將在台北慈濟醫院學習到的專業態度、人文精神與實務經驗帶回當地,轉化為守護居民的力量,讓醫療不僅止於治療病痛,更能傳遞愛與安心。

圖說:大家圍成一個大圓圈,在〈一家人〉的手語歌聲中,活動劃下句點。(圖/范宇宏)

圖說:印尼慈院家人收穫滿滿,感恩賦歸。(圖/范宇宏)

(文/廖唯晴)