在台灣早年醫療資源缺乏的年代,街坊巷弄內的中醫師扮演著保健與治療的重要角色,用一雙手把脈針灸、熬藥開方。然而,隨著西醫體系的建立與科學醫學的普及,中醫逐漸被貼上「草藥偏方」、「民俗療法」等等的標籤,社會對於中醫的信任產生動搖,認為只是一種拖延、迴避疾病的過渡方案。

直至近年,中醫在臨床的應用成果逐步被世界衛生組織(WHO)、美國國家補充與整合醫學中心(NCCIH)等具國際公信力機構認證,中西醫整合照護模式開始受到關注。中醫所強調的辯證論治正好補足西醫快速而精準下可能忽略的長期調理與生活照護層面,尤其在癌症、慢性疾病、術後復原與安寧照護中,達到有效改善副作用、提升生活品質等目標。台北慈濟醫院2005年啟業即成立中醫科,不斷深化與西醫各科的合作,發展深具特色的中西整合模式。

◎把握當下 練習告別

「老師曾說,病房沒有把脈枕,所以要穩穩托著病人的手,這不僅是展現中醫的診療專業,更是將手心的溫度傳遞到他們身上,悄悄地表達,我們會一直陪伴在身側。」中醫部劉上銘醫師分享,剛邁入住院醫師第一年的他,從學校走進病房,才真正理解醫療從來不只是知識與技術的堆疊,更是一次又一次心靈觸碰。

說來並不算長的住院醫師生活中,劉上銘遇見令其銘記於心的病人,她是一位罹患罕見腹膜癌的女士,確診以來,歷經八次化療、三次標靶及五次免疫治療,體重從42公斤驟降至27公斤,身體十分虛弱,更因治療副作用,出現嚴重噁心、嘔吐、腹脹、腹瀉,卻始終不屈不撓地面對生命的考驗。

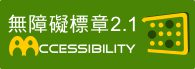

劉上銘每日都隨著老師到病房,為她把脈、針灸,閒暇之餘也會陪伴話家常。一次次的接觸中,這位病人始終保持正念思維,無論是陪伴家人、感恩朋友、規劃身後事等等,都萬分珍惜每一次交流的機會,這讓劉上銘產生一股難以言喻的波動。他原以為,醫師的角色是為病人排憂解痛,卻沒想到,有時卻是病人用堅定與從容,為醫師上了一堂「學習告別」的生命課程。在她人生旅途的最後,醫療團隊特別舉辦感恩祝福茶會,看著她歡喜與親友團聚,度過生前的美好周末,劉上銘說:「我始終認為只要病人想努力,醫師一定會更努力,以前會覺得癌症末期的病人比較被動,但她對生命的珍視與把握,讓我很想給予更多的協助,讓病人不留遺憾。」

圖說:中醫團隊環繞在病人身側,予以鼓勵,劉上銘為前排右數第二。(圖/陳美慧提供)

期間,劉上銘翻起《告別練習》這本書,被書中一段話深深打動:「如果有一天,我們要說再見,學會告別,才能活在當下。親愛的,請別哭泣,請為我祝福。我不曾離去,只是回家。」閱讀的同時彷彿也是對病人輕聲道別,感恩她在生命的最後,教會身邊的人什麼是坦然、什麼是圓滿。然而,一位醫師從來不會只面對一位病人,如何練習告別、轉換心緒,並迅速投入下一位病人診療是每一位醫師需要克服、成長的議題,其中「老師」更是不可或缺的引領者。

◎多元思維 看見根本問題

醫療現場往往步調緊湊,而劉上銘始終記得,中醫內科謝伯駿主任在這樣的節奏裡,從未放棄任何一個細節。謝主任強調,全人醫療中的「全隊」指的不僅僅是醫療團隊,病人及家屬同樣是團隊的一環,醫病關係是對等與尊重,所以他叮囑學生,病房是病家休息的空間,一些看似細微的舉措,例如輕聲敲門、遇到病人休息時可以適時等候、托著病人的手把脈等等,便能為醫病關係建構更有信任的橋樑。

在謝伯駿主任的帶領下,劉上銘積極投入中西醫整合照護,深刻感受到謝主任以實際行動向學生傳遞一個重要理念——不同專科的整合,最終目的是給予更全面的醫療照護品質。無論是腦中風、癌症或呼吸照護病人,藉由中醫介入緩解治療帶來的副作用、強化心肺等身體機能,使病人能順利完成整個治療計畫,不僅提升生活品質,也增強後續療程的耐受力。在看見許多病人因而受惠的成果,劉上銘更期許自己持續學習不同專業的長處,拓展視野,為病人提供更完整且具人本關懷的照護。

圖說:在謝伯駿主任言傳身教下,劉上銘更體會全人醫療的價值與意義,他輕輕托著病人的手,期盼傳遞溫暖予病人。(圖/劉上銘提供)

中醫針傷科徐培珊主任也是對劉上銘影響最深刻的老師之一,劉上銘提及:「徐主任引用行為治療技術『洪水療法』的比喻教導我們,如果一次僅照護一位病人,成長進度相對緩慢,唯有當一次面對眾多病人,在短時間內經歷多元挑戰,才能夠突破自我,抓住核心問題。徐主任也以開放包容的態度,鼓勵我從不同角度思考,並提供她的判斷視野,幫助我在臨床實務中汲取更多經驗。」

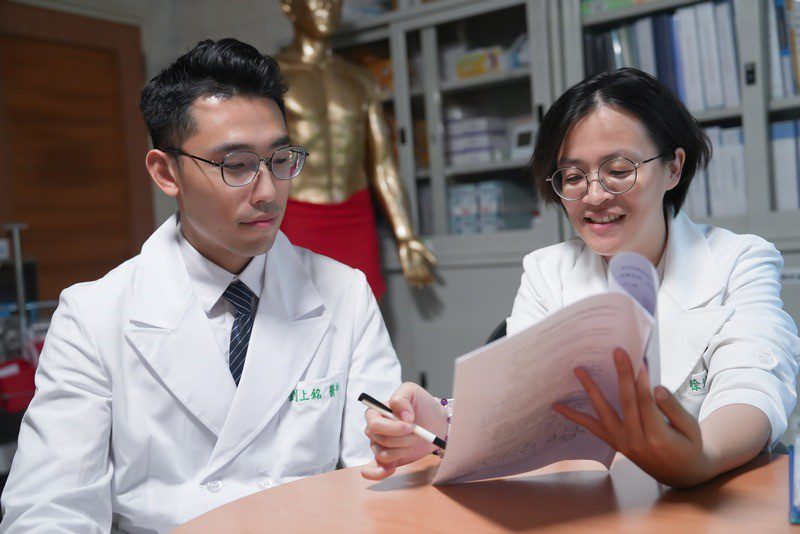

提起這位學生,徐培珊主任笑說:「劉醫師有很強大的學習韌性。」中醫診療講究望、聞、問、切,教科書上雖然有中醫證型的治療對照,但實際上,每一位病人都是複雜的個體,無法像填空題一般作答,解題思路不會一模一樣。也因此,老師的教學也不會是填鴨式教育,徐培珊主任帶著學生會診時,第一次會先示範,下一次便由學生獨立問診,再共同討論治療思路。徐主任說明:「中醫與西醫的差異在於思考邏輯的不同,每一位醫師從接觸病人開始就在觀察,最終得到的結論不一定一致,但總體脈絡不離根本,因此只要根本沒有分歧,那就會放手讓學生去做。」

圖說:劉上銘細心撰寫病歷,與徐培珊主任討論,激盪多元治療思維。(圖/盧義泓)

◎莫忘初衷 不捨棄每一位病人

台北慈濟醫院定期與北區人醫會展開偏鄉義診服務,中醫部承接政府計畫,深耕投入,從住院醫師到主治醫師都積極參與,深入社會暗角、走進案家。劉上銘分享:「有次到瑞芳一位長者的家中往診,明顯感受到老人家的情緒低落、緊張,若只在醫院看診,可能藥物治療會有短暫效果,但真正走進去之後,有更多時間關懷,才更了解其背後不為人所知的根本問題。」有苦的人走不出來,有福的人要走進去,他也自我許諾將持續參與偏鄉服務,走出白色巨塔,將溫暖帶到更多需要的角落。

行醫路上有苦有甜,劉上銘坦言,在繁忙的工作中也曾在休息與責任之間猶豫,但他仍始終堅持——不會捨棄任何病人。醫療的本質是以病人為核心,只要病人需要,他都願意留下,至於行政庶務則會視情況取捨,畢竟擁有好的身心狀態才能更好的守護病人。談起未來,他則不斷提醒自己「莫忘初衷」,幫助需要幫助的人,並成為如導師般專業與人文兼具的醫師,走進每一位病人的生命裡。

(文/鄭冉曦)