空洞的眼神、餐盤上剩餘的食物、蜷縮在床上的男子、病床化為繡跡斑斑的車殼……這是活躍於90年代末至2000年代初日本畫家石田徹也的〈等待機會〉。畫作融合人物與生活物品,呈現出人們在社會壓迫下的不安與無奈,不僅是一個時代的縮影,也被廣泛運用在現今醫學教育的「視覺思考策略(Visual Thinking Strategies, VTS)上──提醒醫學生,同樣的臨床現場,每個人觀察到的點,給予協助的面向,都有所不同。

圖說:日本畫家石田徹也〈等待機會〉被廣泛運用在現今醫學教育的「視覺思考策略」上。(圖/劉子弘提供)

◎多元觀察下的臨床思維

VTS的引導以三個固定問題為核心,依序為:「這幅畫中發生了什麼?」、「你看到了什麼讓你覺得是這樣?」、「我們還看到了什麼?」筆者從PGY醫師、住院醫師訪問到主治醫師,每個人的回答各有不同。

PGY吳汶珊醫師注意到,畫中人物彷彿被困在狹小的車裡,身體蜷縮、表情痛苦。急診張哲培住院醫師則認為,這裡可能是車禍現場,車輛遍布、環境不適,產生畫中人物都不想久留的感受。中醫部劉上銘住院醫師進一步指出:「環境髒亂,設備老舊,人物眼神死氣沉沉,彷彿醫療人員在照護上失去了熱忱。」

也有醫師從畫面投射到自己熟悉的臨床環境。一般外科陳昱天醫師依自己經驗提到,台灣醫院通常不會有像圖中般的六人房,住在這樣的病房一定十分吵雜。中醫部內科謝伯駿主任觀察到,病人看起來不舒服,但照護環境不是很好,醫病之間沒有連結,缺少一點溫度。

兒科住院醫師謝佳穎認為場景接近急診,因為不像一般病房有整齊床位,而是車輛與病床混雜、零件缺失,體現出病人受到外傷等突發情況後的凌亂。PGY易烈瑜醫師深層解讀:「每台車破損情況都不一樣,象徵身體有不同的問題存在;整幅畫營造出憂鬱的氣息,直觀上是身體的問題,但每個人的內心應該都有心事待解決。這是一種因果關係,家庭支持、經濟、生活習慣都與疾病環環相扣,造成身體上產生的問題。」

不同醫師有不同的觀察與詮釋。復健科洪怡珣主任指出:「畫中的每個人都好像很失落、很悲傷,他們的視線沒有交錯,各自在思考什麼未來可能遇到的困境或問題。但其中的護理師好像已經開始行動了,感覺有什麼事情開始發生。」復健科簡子軒醫師則說:「整個畫面有一種怪異感,這些人看起來不像真實世界的人,車子變成病床,衛生條件也不太理想,顯得很突兀。」中醫部針傷科徐培珊主任補充:「整個照護環境看起來並不是很理想,車子像是病床,但都是壞掉、老舊的狀態,讓人感到壓抑。」

圖說:同樣一張圖,不醫師有不同的觀察與詮釋。(圖/連志強)

多元觀察反映各位醫師的臨床思維,也體現該策略教學上的特別性。台北慈濟醫院教學部劉子弘副主任表示:「VTS三個關鍵問題的架構可以類比臨床的判斷過程,分別對應到初步判斷、尋找主客觀支持的證據、引導學習者思考鑑別診斷和其他可能性。藉此能培養醫學生與年輕醫師的臨床判斷力和系統思維,被國際認為是關鍵的醫學人文教學法。」這樣的教學之所以重要,即是因為醫師面對的不僅是單一、標準的疾病脈絡,白色巨塔本身即是充滿個體差異的社會縮影。

圖說:2025年4月23日,台北慈濟醫院舉辦VTS工作坊,邀集院內外臨床教師參與。(圖/范宇宏)

◎當西式教育進入台灣臨床

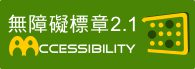

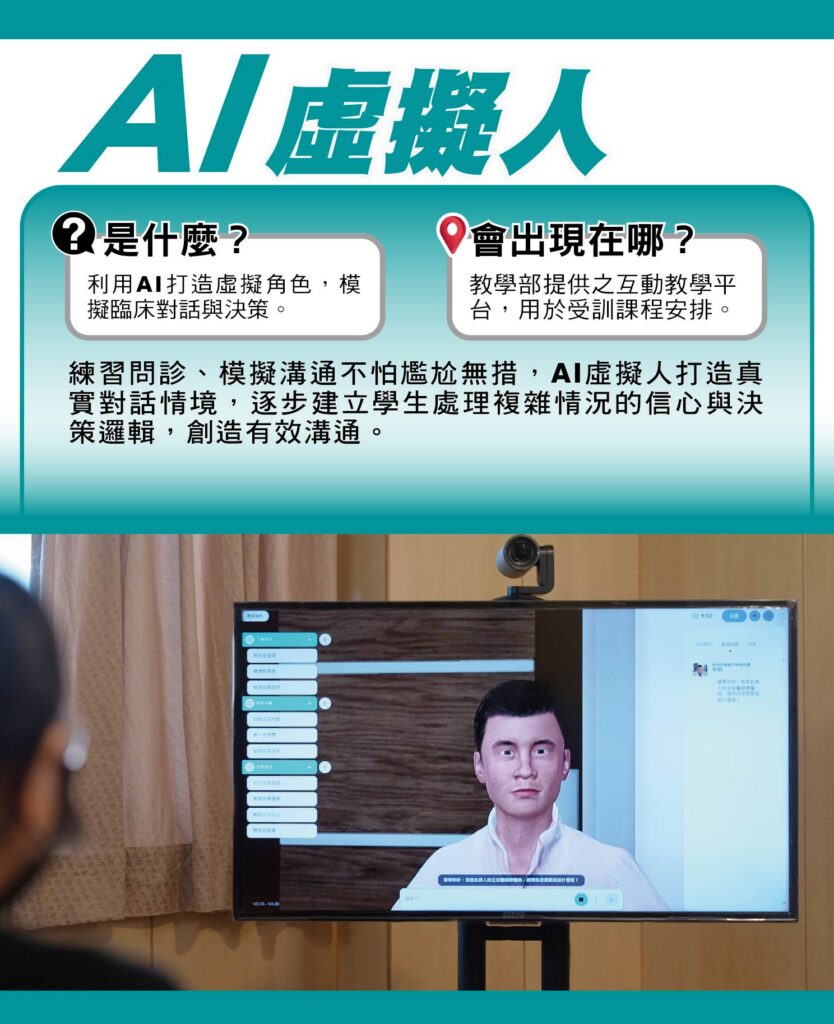

台北慈濟醫院自2020年起開始將VTS導入實習醫學生課程,是全台最早實踐藝術融入醫學教育的教學醫院之一,且至今所舉辦的54場課程中,有高達98%的學員回饋認為VTS應該成為臨床教學的一部分。2025年,台北慈濟醫院也舉辦VTS引導師培工作坊和國際研討會,讓更多人認識這門新穎教學。但在台北慈濟醫院,這類具有情境擬真、多元思辨、人文涵養的教育課程還包含能讓學生體驗真實情境演練的高擬真模擬病人教學、AI虛擬人情境對話演練、VR虛擬實境教學;強化對病人理解、同理的志工體驗、義診關懷、新人營隊,以及能將學習標準化,與實務接軌的能力導向醫學教育(CBME)制度、可信賴專業活動(EPAs)、個人化學習計畫(ILP)。

鄭敬楓教研副院長指出,學校跟醫院是完全不同的學習場域,在學校,知識可以靠查詢、背誦獲得,但考取證照後,真正在病人身上應用的技巧還是仰賴反覆練習。尤其要讓學生清楚理解「這樣做的原因」,所以教學中必須納入全人醫療的觀點。鄭副院長進一步強調, VTS這類教學法就是為了訓練醫師和醫事人員的觀察力,在累積足夠臨床經驗前,教師們仍可透過新穎方式,提早傳授實務經驗,讓學生更早意識到觀察在病人照護的重要性。

劉子弘提到,現在是短影音當道、手機不離手的時代,要抓住學生的注意力更顯困難。新式教學的目的在以各種互動討論、沉浸式學習激發學生的動機,帶來成效。否則即使在課堂上講課,學生卻在底下滑手機,就無法真正學到東西。以VR教學為例,台北慈院的PGY一受訓便以此體驗手術室、病房、打針等場景,讓學生在體驗中理解未來會面臨的挑戰,進而能在工作中做出正確反應。

透過不同面向的多元實踐,建立起醫學生和住院醫師判斷力和人文視角,畢竟,看見別人看不到的,是醫療行為中相當重要的部分。正如劉子弘所言:「科技只是導引,課程的內容與設計才是學習根本。」

|

|

|

|

圖說:新式教學以各種互動討論、沉浸式學習激發學生的動機,帶來成效。(圖/鄭冉曦、連志強)

◎看懂病人比認識疾病更重要

新式醫學教育結合模擬課程、團隊訓練與系統回饋,但大量引進台灣時,對長年在傳統體系中教學的醫師而言,卻是一場不小的衝擊。

台北慈濟醫院教學部吳燿光主任回憶,他成長在師徒制的年代,當時沒有評估量表,沒有人會詢問「老師教得怎麼樣」,也沒有所謂的「核心能力」。一切強調「知識導向」,以醫療知識為圭臬。「醫師的專業是從老師身上觀察來的。你跟著他查房、看他怎麼跟病人溝通,這種身教遠比紙上規範更有力。」

他憶及自己「土法煉鋼」的學生時代:被派到中南部小醫院的第一天就進到急診,第一個病人走進來說他肚子痛的時候,他手足無措。「唸了這麼多年的書,學富五車,結果什麼都做不了,只能乾瞪眼。」最後他跟著旁邊護理師的指令完成治療:「醫師,先給他上點滴,然後你可以先抽血看白血球有沒有高,看看胰臟指數,就讓他休息。」

那是吳燿光的第一個病人,一個至今難忘的經驗,讓他深刻體會到:「要進步最快的方式,就是親自照顧病人;你照顧過的病人,一輩子都會記得。」他不熱衷課室授課,而是要求自己的學生從臨床實作,開藥前得先看懂病人。

「即便是一個普通的肺炎,學生也得自己判斷是哪一種類型的肺炎、選用什麼樣的抗生素,若能清楚說出病人現存的問題,預期病程和處置,才有辦法跟家屬解釋病情。」在他看來,教學不只在知識的傳授,而是訓練組織病人情況,一步步解決,讓學生覺得「我真的學到了東西。」若是缺乏系統,學生會感到茫然,不知道要學什麼。

圖說:吳燿光替PGY醫師授課。(范宇宏)

與知識學習並進,吳燿光特別提到,為了培育「有溫度的醫師」,台北慈濟醫院將五全照護的理念制度化,設立全台獨有的「全人醫療照護委員會」,從教學、臨床到研究,有系統地強化醫師的判斷與同理心,也讓「不只是治病,還要照顧人」的核心理念落地生根。

◎從醫師到教師 世代更迭下的轉變

「要培養一個符合社會期待的醫師並不容易。」台灣醫學教育制度近年出現改變,2003年起,PGY制度正式上路,醫學生畢業後在接受住院醫師專科訓練前,需完成一般醫學訓練;2019年起,訓練更由一年延長至兩年。因此,來到台北慈濟醫院的PGY醫師們第一年都會在教學部的安排下到一般醫學示範中心訓練,而後才依課程到各個專科輪訓。

然而,不同於傳統在實務中摸索,邊做邊學的模式,如今的學習歷程多在系統及教師引導下展開。吳燿光表示,在具有架構的環境下教學,老師得清楚理解「學生想學什麼」,從實際需求出發。他們規劃各類實例判讀課程,包括X光、心電圖、動脈學判讀以及超音波實作,幫助實戰經驗尚淺的年輕醫師在有限時間內掌握有用且關鍵的臨床技能。

圖說:以教學門診的方式,讓學生看到老師和病人的溝通模式、看診技巧。(圖/范宇宏)

醫學教育全面轉型,強調培養住院醫師具備「六大核心能力」,即病人照護、醫學知識、溝通技巧、終身學習、制度適應與專業素養;加上勞基法工時規範落實,PGY與住院醫師的在院時間有所限制,教與學的互動相較以往更難以連貫。體制在改變,世代在更迭,連老師都要不斷調整自己的角色和教學方法。吳燿光笑說:「當了二十幾年主治醫師,近年才知道『會當醫師』跟『會教醫師』是兩回事。」

「我三不五時會問自己:在這樣的教學制度下,真的能培育出更有能力、也更有溫度的新一代醫師嗎?」身處教育變革的浪潮下,吳燿光對教學的熱忱未減,看見學生成長,判斷能力越趨成熟的成就感,就是他堅持的最大動力。

然而,他也不諱言自己對當前作法多有省思。CBME、EPAs、ILP……這些年來逐步引進的國際制度與工具,理念固然先進,但是否與台灣的醫學教育環境相互契合,他認為仍須在執行過程中不斷檢視與調整。「制度的改變是希望讓學生有所成長,真正貼近臨床實務,才是我們追求的初衷。」承認心中常有疑問與掙扎,但吳燿光相信,醫學教育正朝向更成熟、也更專業的方向前進,而這條路,需要有一群具有熱情、長期耕耘、持續對話的教育者,才能真正走得穩健。

(文/廖唯晴)