社會大眾普遍認知到使用酒精後,會因為專注力下降、反應遲鈍、失去平衡感及視力模糊等生理狀況改變,而增加交通事故的風險;其實,有些藥物使用後,也可能導致與使用酒精相似的生理反應。不過,民眾對於這部分的危險程度卻還很陌生。藥師公會全國聯合會多次呼籲:民眾應該意識到自身用藥對於安全駕駛可能的影響;政府也應比照酒駕防制,加強宣導「藥後駕駛評估」,防止類似的悲劇再次發生。

藥物為什麼會影響駕駛能力

對人體構造來說,整個「駕駛」過程,是一連串複雜的行為,需要中樞神經系統和神經肌肉系統相互協調。駕駛時,外在的資訊透過眼睛、耳朵以及其他感覺器官接受,在大腦進行處理後,通過神經向手、腳等運動肌肉發出訊號,來控制車輛前行。

大部分的藥物不會直接影響您的駕駛能力,然而某些藥物(包括處方藥和非處方藥),可能因為疲倦、視覺模糊、眩暈、昏厥、專注力下降等副作用,減弱判斷與決策等相關能力,進而影響駕駛安全,其持續時間可能從數小時到1天不等,因此用藥後須特別留意。

有哪些藥可能會影響我安全駕駛

臺北市政府衛生局「駕駛藥安心,大夥放心行-交通用藥分級宣導計畫」將可能影響交通安全之藥物從0級無風險到3級高風險,共分為4級,各級說明如下:

A. 0級風險(不影響駕駛安全)

B. 1級風險(請小心,駕駛前請仔細閱讀藥品說明書)

- 降血壓藥物:導致的症狀為頭暈、頭痛、視力模糊、倦怠、肌肉無力

- 止痛藥:導致的症狀為頭昏眼花、疲勞

- 可待因(<20mg):導致的症狀為焦慮、神經質、易怒

- 止咳感冒藥:導致的症狀為嗜睡、頭暈、手腳無力、注意力不集中

C. 2級風險(應非常小心,於駕駛需求前應先尋求專業醫療評估)

- 抗憂鬱藥:導致的症狀為嗜睡、焦慮、激動、幻覺、意識模糊

- 麻醉劑:導致的症狀為感覺及運動障礙

- 解痙藥:導致的症狀為視覺調節和行為障礙

- 部分特定降血糖藥物:導致的症狀為疲倦、冒冷汗、頭暈

D. 3級風險(危險!當服用此類藥品時勿駕駛車輛。於駕駛需求前,應先尋求專業醫療評估)

- 部分特定抗精神病藥:導致的症狀為嗜睡、視力模糊、頭痛、眩暈、噁心

- 安眠藥及Z-藥物:導致的症狀為嗜睡

- 部分特定抗焦慮藥:導致的症狀為嗜睡、疲倦

- 散瞳劑:導致的症狀為視力模糊、畏光

- 部分特定肌肉鬆弛劑:導致的症狀為嗜睡、頭暈、手腳無力

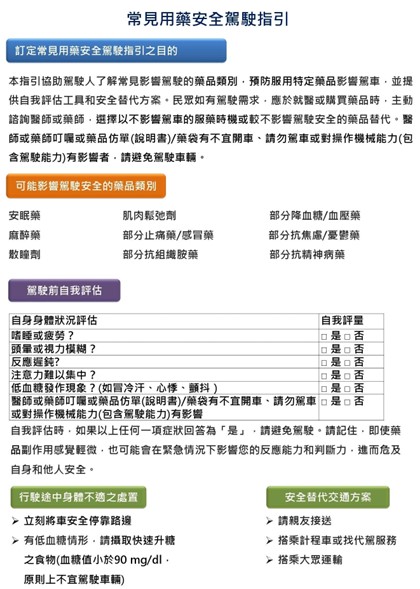

常見用藥安全駕駛指引

因應國人健康需求日增,交通部公路局於114年8月19日公布「常見用藥安全駕駛指引」,協助駕駛進行自我評估。駕駛可藉由指引,了解目前用藥是否屬於可能影響駕駛安全的藥物類別;進一步評估目前身體是否有不適合駕駛的情況;如果行駛途中身體突發不適該如何處置與替代交通方案。相關資訊於168交通安全入口網(教材文宣/懶人包/安全駕駛一定藥知道)可查詢下載。

總結

我國《刑法》第185-3條內容,除了提到酒駕或毒駕外,其實也規範了使用其他相類物而不能安全駕駛(如:藥駕)部分。為了避免憾事一再發生,在遵照醫囑使用藥物時,應留意藥袋指示或藥品說明書上警語及注意事項如:「嗜睡(駕車或機器操作應注意)」。在尚未理解自己所服藥物對駕駛能力的影響前,應避免駕駛或操作器械設備。對於藥物使用如有疑問,可諮詢醫師或藥師取得進一步的藥物資訊。

參考文獻

- 台北市政府衛生局:「駕駛藥安心,大夥放心行-交通用藥分級宣導計畫」

- 中華民國交通部公路局:「常見用藥安全駕駛指引上線,提供駕駛自我評估!」